引起公猪肉异味物质的研究进展

发布: 2010-05-13 | 作者: 佚名 | 来源: 中国畜牧杂志

分类号:s828.1 文献标识码:a

文章编号:0258-7033(2000)03-0054-03

饲养公猪与阉猪相比,饲料转化率可提高10%,瘦肉率可提高5%,胴体脂肪含量可下降26%[1],还可减少去势的应激和劳动量。然而,公猪肉的一个问题是在烹调过程中会产生一种令人不快的异味。美国肉品检测法规规定,有较强异味的公猪肉必须禁食,有轻微异味的公猪肉只能用在香肠等食品中。c19-△16-类固醇(主要是5α-雄甾烯酮,5α-甾-16-烯-3-酮)和粪臭素是引起公猪肉异味的两类主要物质。脂肪组织中5α-雄甾烯酮的浓度(酶联免疫吸附分析法)达到1.0mg/kg,唾液腺中c19-△16-类固醇的浓度(比色法)达到50mg/kg,脂肪组织中粪臭素的浓度达到0.2~0.25mg/kg就能使公猪肉出现异味[2]。本文综述了c19-△16-类固醇和粪臭素在体内的代谢过程,并且讨论了影响公猪肉异味物质的因素以及去除异味的方法,包括遗传因素、动物的年龄和体重、饲养环境、饲料以及主动免疫除去雄甾烯酮、c19-△16-类固醇和lhrh。

1 与公猪肉异味有关的化学物质

表1列出了与公猪肉异味有关的化学物质。从表1可见,雄甾烯酮具有强烈的异味以及脂肪中的高水平,因此,目前很多研究都集中于这一物质。脂肪中雄甾烯酮的浓度与公猪气味强度之间的相关系数是0.4~0.7,脂肪中粪臭素浓度与公猪气味强度之间的相关系数是0.2或0.53。

表 1 与公猪肉异味有关的化学物质

化学物质 异味 脂肪中含量

雄甾烯酮 尿味+++ +++

5α-甾-16-烯-3α-醇 麝香味+++ +

5α-甾-16-烯-3β-醇 麝香味+ +

5β-雄甾烯酮 尿味+ ?

粪臭素 粪臭味+++ +?

注:+++:强烈异味或脂肪中的高含量;+:轻微的异味或脂肪中的低含量

2 c19-△16-类固醇物质的代谢

c19-△16-类固醇物质的合成、贮存和排泄。

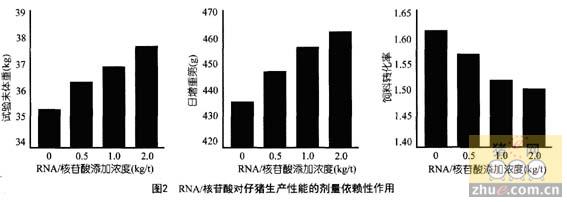

2.1 c19-△16-类固醇合成途径 体内和体外的研究表明,c19-△16-类固醇在公猪睾丸中的合成是按照图2的代谢途径进行的。

2.2 c19-△16-类固醇的贮存和排泄 睾丸中合成的c19-△16-类固醇通过精索静脉释放到血液中而后进入唾液腺和脂肪组织。脂肪组织中c19-△16-类固醇的贮存是可逆的,因为去势后脂肪组织中5α-雄甾烯酮的含量下降。c19-△16-类固醇从脂肪进入血液的速度比从血液中进入脂肪组织的速度慢。

公猪的腮腺和颌下唾液腺在c19-△16-类固醇的合成和代谢中起着重要作用。颌下唾液腺中含有每一种c19-△16-类固醇以及把5,16-甾-16-烯-3β-醇转变成5α-甾-16-烯-3α-醇和5α-甾-16-烯-3β-醇的酶。在性刺激下,公猪唾液中c19-△16-类固醇浓度升高,唾液中c19-△16-类固醇的气味能被发情母猪识别从而发挥外激素的功能。

公猪中雄甾烯酮排泄的方式和形式还没有进行广泛的研究。雄甾烯酮以及其他c19-△16-类固醇有可能是在肝脏中代谢,在小公猪中,雄甾烯酮主要以5α-甾-16-烯-3β-醇(微量)以及其他3种未鉴定的更极性的物质的形成在尿中释放,在成年公猪中,5α-甾-16-烯-3α-醇是尿中主要的排泄方式。

3 粪臭素(3-甲基吲哚)及其代谢

脂肪中高含量的粪臭素是引起公猪肉异味的主要原因。大多数人对粪臭素比对雄甾烯酮更敏感。粪臭素是在后肠道内由微生物降解色氨酸而产生的挥发性化合物,后肠中的色氨酸来源于饲料或内源蛋白质。粪臭素吸收入血液循环系统后主要在肝脏中代谢,在尿中排泄并部分贮存于脂肪组织。肝脏代谢影响脂肪粪臭素的浓度。肝脏中粪臭素的代谢可以分为两相反应[3]。相ⅰ是在细胞色素p450系统作用下的氧化反应。细胞色素p450是一类血红蛋白,它与大量小分子物质,通常是亲脂物质的氧化代谢有关。p450系统的9种形式都能参与粪臭素的代谢。在猪中,p4502e1是与粪臭素代谢有关的主要酶[4]。相1氧化反应产生了具有羟基,氨基或巯基的物质,这些物质是相ⅱ反应的底物。相ⅱ是结合反应,参与相ⅱ反应的酶主要是udp-葡萄糖醛酸转移酶和磺基转移酶。猪的血浆和尿液中的粪臭素代谢产物包括mⅱ(6-羟基粪臭素硫酸盐)、mⅲ(3-羟基-3-甲基吲哚)以及其他5种尚未鉴定的代谢产物f-1、f-2、f-3、uv-1和uv-2。mⅱ是pro-mⅱ(6-羟基粪臭素)的硫酸盐形式,pro-mⅱ的葡萄糖醛酸盐形式也存在。猪血浆中含有高含量的mⅱ,它是十分重要的代谢产物,而且,mⅱ含量的升高表明粪臭素的快速代谢清除以及脂肪中低浓度的粪臭素积累。babol等(1998)报道公猪脂肪中粪臭素的含量与细胞色素p4502e1水平,代谢产物f-1和pro-mⅱ硫酸盐含量存在负相关,相关系数分别为-0.79(p<0.001),-0.59(p<0.01)和-0.56(p<0.01);与pro-mⅱ葡萄糖醛酸盐硫酸盐的比率存在正相关(γ=0.56,p<0.01)[3]。这表明,肝脏中粪臭素的氧化和结合反应对脂肪中粪臭素的含量有着重大影响,代谢产物f-1和pro-mⅱ硫酸盐对粪臭素的快速代谢清除是十分重要的。

4 影响公猪肉异味物质的因素以及去除异味的方法

4.1 遗传 jinliang等(1996)报道,杜洛克和汉普夏公猪中唾液腺和脂肪中c19-△16-类固醇的浓度比长白猪和约克夏高[5]。jonson等(1979)发现脂肪中雄甾烯酮的浓度是可遗传的(h2=0.25±0.13)[6]。willeke等(1980)在德国长白猪的三代选择试验中成功地降低了雄甾烯酮的浓度,同时发现,睾酮浓度降低,生长速度减慢[7]。遗传影响脂肪中粪臭素浓度,这是因为粪臭素酶清除受遗传控制[8]。与粪臭素氧化代谢有关的猪肝脏中细胞色素p4502e1的表达量是受遗传调节的[9]。哺乳动物中磺基转移酶活性[10]和udp葡萄糖醛酸转移酶活性[11]存在遗传多态性和高的遗传率。lundstrom等(1994)认为存在影响脂肪粪臭素水平的隐性基因ska[8]。

4.2 年龄和体重 公猪肉异味与年龄或体重关系的研究到目前为止,还未获得一致性的结果。bonneau等(1980)发现血浆和脂肪中雄甾烯酮含量的个体差异很大,因此公猪肉异味与年龄或体重的关系很难建立[12]。claus等(1980)发现血浆和脂肪中雄甾烯酮的浓度在200日龄时急剧上升,250日龄时下降[13]。

4.3 饲养环境 bonneau等(1980)报道,公母猪隔离饲养后,脂肪中雄甾烯酮的含量下降[12],但是,patterson(1982)报道,公母猪混合饲养的公猪脂肪组织中雄甾烯酮的浓度更低[14]。有研究表明清洁和多饮水能降低肉中的粪臭素含量,湿喂和多饮水能减少脂肪中的粪臭素含量,漏缝地板比水泥地面养的猪粪臭素少。

4.4 饲料因素 hagen等(1989)报道,注射外源pst(猪生长激素)会降低公猪肉异味的发生率[15]。注射pst使脂肪中雄甾烯酮含量下降的原因是pst促进了脂肪分解从而导致脂肪中雄甾烯酮的加速释放[16]。pst处理使唾液腺中c19-△16-类固醇含量下降说明pst处理降低了睾丸合成类固醇的量。

最近研究表明,饲粮成分可影响肠道,粪便和背膘中的粪臭素含量。饲粮中豌豆比例过高可使粪臭素水平从0.09mg/kg增高到0.12mg/kg,并导致猪肉风味评分和总可接受程度降低。啤酒业的副产物酵母浆也可使后肠内粪臭素含量升高,而酪蛋白则使其降低。

减少后肠蛋白质的发酵和减少可进入后肠的未消化蛋白质数量,可降低蛋白质的发酵及微生物代谢产物的产量,从而降低动物组织中的粪臭素含量。减少蛋白质发酵产物的方法是在饲粮中加入容易消化的纤维或非淀粉多糖(nsp)。肠道微生物会优先代谢这些物质。大肠中非淀粉多糖发酵产生的挥发性脂肪酸,可使大肠中ph降至微生物利用蛋白质的最适水平以下。例如,在饲粮中加入含大量果胶的甜菜渣,可显著降低猪背膘中粪臭素含量,增高肉的总可接受程度,在饲粮中加入寡糖也有相同的作用和效果。

4.5 主动免疫 主动免疫去除雄甾烯酮或c19-△16-类固醇已作了许多研究[17,18]。该工作的结论不十分一致,某些结果有待进一步研究。比较有前途的方法是主动免疫除去促性激素lhrh和gnrh。未阉割公猪主动免疫除去lhrh可抑制生殖道的发育,降低血浆促性腺激素和睾酮浓度[19];可使脂肪组织中雄甾烯酮含量急剧下降,猪肉风味评分提高,而对猪生长性能和胴体性状几乎没有影响[1,19]。主动免疫除去lhrh的“免疫去势”效果使睾丸合成类固醇的能力急剧下降,从而引起唾液腺中c19-△16-类固醇含量下降[1]。babol等(1996)发现,主动免疫除去lhrh显著提高了唾液腺中c19-△16-类固醇浓度与脂肪组织雄甾烯酮浓度的比率,因此他们认为主动免疫除去lhrh改变了c19-△16-类固醇在体内的分配,降低了c19-△16-类固醇从唾液腺进入脂肪组织。研究表明“免疫去势”同时也降低了粪臭素含量[20]。

作者单位:胡彩虹(浙江大学饲料科学研究所,杭州 310029)

李小红(浙江省江山市饲料公司, 324109)

参考文献:

[1] bonneau m,et al.[j].j anim sci,1994,72:14~20.

[2] babol j,et al.[j].j anim sci,1996,74:413.

[3] babol j,et al.[j].j anim sci,1998,76:829~838.

[4] squires e j,et al.[j].j anim sci,1997,75:2506~2511.

[5] jinliang x,et al.[j].j anim sci,1996,74:2170~2177.

[6] jonson p,et al.[j].j ann genet sel anim,1979,(11):241~250.

[7] willeke h,et al.[j].z tierz zuchtungsbiol,1980,97:86~94.

[8] lundstrom k,et al.[j].livest prod sci,1994,38:125~132.

[9] stephens e a,et al.[j].pharma cogenetics,1994,(4):185~192.

[10] nonneman d,et al.[j].anim genet,1994,25:436.

[11] matsui m,et al.[j].biochem j,1982,202:171~174.

[12] bonneau m,et al.[j].reprod nutr dev,1980,20:1429~1437.

[13] claus r,et al.[j].acta endocrinol,1980,94:404~411.

[14] patterson r l s.[j].j sci food agr,1982,33:55~58.

[15] hagen d r,et al.[j].j anim sci,1989,67(suppl.1):375(abstr.).

[16] bonneau m,et al.[j].can j anim sci,1992,72:537.

[17] williamson e d,et al.[j].livest prod sci,1985,12:251.

[18] brook r i,et al.[j].j anim sci,1986,62:1279~1289.

[19] falvo r e,et al.[j].j anim sci,1986,63:986.

[20] babol j,et al.[j].j anim sci,1996,74:413~419.

——中国畜牧杂志