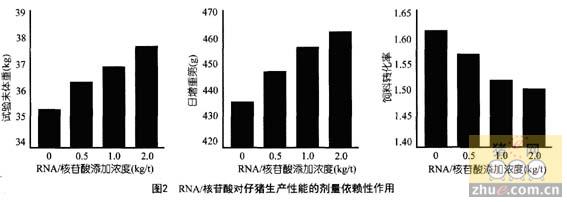

猪附红细胞体病的诊断和治疗

发布: 2010-04-03 | 作者: 王红宁,袁斌,吴琦,李建文 | 来源: 《中国兽医杂志》

附红细胞体病是由附红细胞体(简称附红体)寄生于人、畜等多种动物红细胞表面或血浆及骨髓中引起的一种人畜共患传染病,以贫血、黄疸和发热为特征。早在1928年就有本病的报道,但因其对非摘脾动物很少致病而长期被忽视。50年代初,猪的黄疸性贫血被认为与附红细胞体有关,本病才逐渐得以受到重视。目前,已有30多个国家相继发现附红体感染或发病。20世纪80年代初,我国开始报道有附红体病发生。近年来,随着养猪业的快速发展,附红体病给养猪业造成了严重的经济损失。本实验室收到送检病猪病料,经临床诊断、实验室检验、本动物接种实验和药物治疗,诊断为猪附红体病。现将本病的诊断和治疗情况报告如下。

1 发病情况

四川某猪场饲养的种母猪和出生后几天的仔猪同时发病,3月龄的仔猪也陆续发病。病猪表现为:高热、便秘、厌食,个别猪发病后皮肤泛红,鼻流清液,重症猪死前有皮肤感染及神经症状。病程约2周,应用青霉素、链霉素等抗生素后无明显效果。送检病猪病料到本实验室进行诊断。

2 实验室诊断

2.1 血液压片镜检 用无菌注射器自病猪及健康猪前腔静脉采血20ml,用肝素钠抗凝,4℃冰箱冷藏保存,待检。取静脉血1滴于载玻片上,加等量生理盐水稀释,轻轻盖上盖玻片,在光学显微镜的高倍镜和油镜下观察。

病猪血液压片在高倍镜暗视野下观察,可见大量红细胞边缘不整,呈星芒状或多角形。可见血浆中有亮点闪动。在油镜暗视野下观察(见图1),可见红细胞边缘不整,变形为齿轮状、星芒状或不规则形。数量不等的附红体聚集在红细胞表面,使红细胞在血浆中震颤或上下、左右摆动。血浆中的附红体有较强的运动性,可快速游动,做伸展、翻滚、扭转运动。猪附红体形态多为环形、圆形、卵圆形、逗点状和杆状等多种形态。

健康猪血液压片在高倍镜暗视野下观察(见图2略),可见红细胞呈圆形,未见有变形细胞,也未见血浆中有亮点闪动。在油镜暗视野下观察,除极少的红细胞边缘略有皱缩外,其他红细胞边缘整齐、呈圆形,血浆中没有运动的颗粒。

图2 健康猪血液压片(×1000)红细胞的正常形态(略)

2.2 扫描电镜镜检用无菌注射器自病猪及健康猪前腔静脉采血5 ml,无需抗凝,将1 ml血液直接加到5 ml的3%戊二醛中,轻轻混匀。离心后弃上清液加鹅酸溶液混匀固定30 min,用0.2 mol的二甲砷酸钠混匀,4℃放置12 h后,涂片,进行扫描电镜观察。

病猪血液电镜观察(见图3),可见被感染附红体的红细胞变形,出现皱褶、突起,呈齿轮状、海星状的不规则形。附着于红细胞膜上的附红体,呈大小不一的多形小体,多为球形、卵圆形,直径为0.3~1.5μm;附红体可单个、多个呈小团状附着在红细胞表面,也可游离在血浆中。

健康猪血电镜观察,可见红细胞呈两面凹陷的圆盘状,具有较强的立体感,并有数量不等的红细胞重叠在一起,血浆中无附红体样颗粒存在。

图3 病猪血液扫描电镜照片(×4 000)(略)

a.变形红细胞;b.附着在红细胞上的附红体(略)

图4 病猪血液扫描电镜照片(×5 000)(略)

a.附着附红体的红细胞;b.游离的附红体(略)

图5 健康猪血液扫描电镜照片(×4 000)红细胞的正常形态(略)

图6 健康猪血液扫描电镜照片(×5 000)红细胞的正常形态(略)

3 本动物接种

将4 ml疑似猪附红体病病猪血液经前腔静脉注入1月龄健康仔猪。接种后1~13日逐日观察猪的精神、食欲、粪便等临床症状,每天上午10点和下午5点定时进行体温测定。健康仔猪在接种病猪血液之前,体温为39.5℃,皮肤红润,精神好,食欲正常。血液压片镜检可见红细胞正常,均为圆形,血液中也观察不到附红体。接种后第2天,接种猪即开始表现出精神不振、少食、嗜睡等症状;第3天,实验猪体温升高到40.3℃,血液压片镜检发现部分红细胞变形为齿轮形、星芒状或不规则形,并可见到血浆中游离的附红体。接种猪可视黏膜苍白,皮肤苍白。1周后体温升高到最高41.75℃,用手触膜胸腹部,有发烫的感觉,仔猪便秘。体温变化曲线见图7。

图7 人工接种猪体温变化曲线图(●:10am体温;▲5pm体温(略)

4 治疗

治疗前,测得实验猪的体温为40.75℃,血液压片镜检可见血液中有附红体,红细胞变形。使用脱氧土霉素对实验猪治疗,剂量为10 mg/kg体重,肌肉注射,连续用药3天。第2天,仔猪体温降为39.8℃,第3天体温降为39.6℃,血液压片镜检可见变形红细胞已大大减少,仅见少量附红体存在。3天后再用药1次。1周后,仔猪体温为39.5℃,精神好,食欲佳,血液压片镜检,红细胞形态正常,且无附红体存在。

根据血液压片镜检、扫描电镜镜检、本动物接种实验以及药物治疗,将此次送检病例诊断为猪附红体病。

5 讨论

5.1 猪附红体病的诊断 根据本病的流行病学、临床症状、剖检病变等可对本病作出初步诊断,确诊必须结合实验室检验。通常在虫血症期间,作血液的压片观察或者电镜观察,可以直接观察到红细胞病变和附红体而得以确诊。有研究认为,ELISA证明本病的阳性抗原与猪的其他疾病无血清交叉反应,表明ELISA是一种敏感、快速、特异的诊断方法,但不适用于急性期的诊断。此外,分子生物学诊断技术也被用于本病的诊断。在虫血症期间,因感染猪血液中含有大量附红体,可从血液中抽提DNA制成探针,通过DNA分子杂交区别感染猪和非感染猪。总的来说,血液学观察,是诊断本病最直观和相对简便的方法,适合在生产上的诊断。此外,猪附红体病易并发其他多种疾病,如链球菌病、猪瘟、弓形体病等,在诊断时应注意和其他疾病相区别。

5.2 关于血液压片镜检 本研究制作血液压片过程中,发现抗凝剂及生理盐水对细胞形态有一定影响,从而容易造成假阳性的判读。在采血时,采用阿氏液和3.5%柠檬酸钠做抗凝剂,在用生理盐水稀释血液做压片观察,可引起正常红细胞不同程度的变形,有的红细胞出现带刺的边缘,整个细胞似星芒状,容易错判为因附红体导致的红细胞变形。对于本身就感染附红体的红细胞,可进一步加重红细胞的变形,张家峥等(2002)也有类似报道。他认为,带刺红细胞应称为锯齿形红细胞或刺毛红细胞,在血液离体后,数量随时间延长而增加。锯齿红细胞显示血液pH值失衡,血液克分子浓度发生变化,钙磷比例失调等。因此,采用这类抗凝血压片镜检作为附红体的诊断性检测,有很大的局限性。

本研究采用肝素钠做抗凝剂,并对血液尽快压片镜检。在镜检初期,正常血液红细胞形态正常,只有极少的红细胞发生变形。据此,本研究对病猪血和健康猪血做压片镜检、拍照,消除了人为引起细胞变形的影响,检测结果较为准确。

5.3 关于血液推片染色镜检 本研究也采用过血液推片经姬姆萨染色镜检的方法对附红体病进行检测。但最后未作为诊断方法之一,主要原因有三:(1)无论是用什么抗凝剂抗凝的血液做血推片,在自然干燥过程中,都会因失水而不同程度地引起血细胞的变形。(2)经姬姆萨染色后,有的正常红细胞边缘也有着色颗粒,无法与因附着有附红体的而出现边缘着染的病变细胞明显区别。(3)染色镜检后,由于附红体不再运动,加之附红体无固定形态,所以难以确认附红体的存在。以上3个影响因素很难彻底消除,从而易引起错误的读片。

5.4 关于电镜检测 用于电镜观察的血液,在固定时,必须保持血细胞原有的形态。固定经抗凝剂处理过的血液,仍有少数细胞会发生变形。所以,为避免细胞变形,应将刚采出的新鲜血液不经抗凝剂处理而直接加到戊二醛中固定,轻轻混匀后即可。采用电镜观察,可以更直观、更清晰地观察到红细胞的变形以及附着在红细胞表面的附红体的存在。

综上镜检,对于猪附红体病的(电子)显微镜检测,必须避免人为引起红细胞的变形,必须用健康血作为对照,采用血液压片和电镜检测,才能做出比较正确地诊断。

5.5 本动物接种实验 本研究人工接种本动物复制猪附红体病获得成功,人工接种猪表现出发热、贫血、精神沉郁、食欲废绝等症状,与自然发病猪相同。过去很多人认为附红体病对非摘脾动物很少有致病性,但本研究的人工复制猪附红体病成功表明非摘脾动物同样可以感染发病,并从接种后第3天开始观察到附红体。此外,也有以腹腔注射菌血途径人工复制犬附红体病获得成功的报道。

5.6 关于治疗 目前用于治疗该病的药物有多种,但缺乏特效药物。常用治疗药物一般有血虫净、尼可苏、黄色素、四环素、长效新强米先、土霉素等,磺胺类药物、青霉素、链霉素等对本病疗效甚微。本研究的治疗实验表明,脱氧土霉素对本病的治疗效果较好。此外,氟苯尼考也有很好的治疗效果。据报道,贝尼尔、新砷凡纳明、土霉素对早期的猪附红体病有疗效。市场中的贝尼尔商品名有血虫净、血虫清、血虫灭等,按5~7 mg/kg体重,每日1次或隔日1次,3次为1疗程。邬苏晓等认为早期用药,能有效控制病情,中晚期用药疗效欠佳,预后多不良。这可能是由于中晚期用药不能抑制虫体进入组织形成包囊,而使病畜成为带虫者,易发生二次感染的缘故。

5.7 关于综合防制措施 本病是由多种因素引起的疾病,应激是导致该病暴发的主要因素。过度拥挤、长途运输、天气变化、饲养管理不当、更换圈舍或饲料及其他疾病感染时,常引起呈隐性感染的猪只抵抗力下降而引起猪群发生附红体病。加强饲养管理,保持猪舍、饲养用具卫生,减少不良应激等是防制本病的关键。

本病夏季的发生率高,可能原因为蚊虫、虱子等节肢动物的叮咬可传播本病。故夏秋季节要经常喷洒杀虫药物,防止昆虫叮咬猪群。另外,在实施诸如预防注射、断尾、打耳号、阉割等饲养管理程序时,均应更换器械或消毒。此外,在该病流行季节,向饲料中添加土霉素,也可起到一定的预防效果。