王航:农业本身是不太适合企业来进行投资

发布: 2014-11-25 | 作者: | 来源: 一亩田

新希望集团副董事长王航在《2014第二届中国新农业(食品)产业年会暨全国县域农业经济高峰论坛》的主题演讲:

大家早上好!

我希望大家跟我分享一个字“兴”,中间这一横是农业本身,下面两点是加工业、服务业,上面的三点是未来农业整个产业链要突破发展的方向,国际化、金融化、电商化。首先我想讲农业本身,这是基础的首要产业,不用多说了。因为很多企业进入到这个领域里面来,刚才红宇司长也提到多元主体的问题,也吸引了很多投资家的眼光。

但是在我的观念里面,我认为农业本身是不太适合企业来进行投资和经营的,企业自身的商业逻辑,它是投资回报,它不只是看收益率,还要看周转率,看杠杆率,从农业的周转来讲,这无疑是周转最慢的产业,我们卖饲料一年可以周转二十多次,你养鸡快一点周转五次。

有人说牛奶和鸡蛋好一些,但是牛奶和鸡蛋会有奶粉、蛋粉,牛奶的定价是国际定价,鸡蛋生产比较分散。所以在这种环节里面,它的周转又会进入到一个新的定义规律里面去。你要抵押的资源是很少的,农民是怎么做这个事的,农民把它的金融全部交给上游生产资料的经销商,现在经销商能够在农村生存的唯一理由,就是它给生产单位为农户提供垫资的作用。一旦你企业进去了以后,你一定要有一个自己好的杠杆方案,没有的话你的杠杆就很低,投资回报率也很弱。

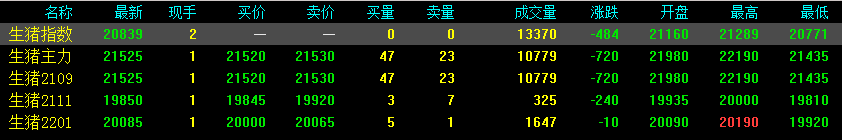

第三个是收益率,收益率在短缺阶段,你可能有比较高的收益率,但是农业本身有极大波动性的产业,因为它面临很多风险,市场的信号和信息还不是那么完整。现在我们讲猪的周期拉长了,我也在研究问题是什么。我感觉可能和企业进入到养殖领域,企业化的养殖相关。因为作为农户和企业它的商业动机是不一样的,农户希望温饱型,每年的收益是稳定的。但是企业是经济动物,一旦在一个周期里面企业赚钱的时候,企业的第一选择就是扩大产能。所以当产能扩大了以后,价格下来了时候企业的第一选择就是扛住,所以他扛的时间很长,就把低迷的周期拉长了,拉长了对农民是巨大的伤害。

其实我们企业要做的是缩短周期,因为农产品很难做库存,很难用库存调解供求之间的差异。所以作为企业,应该在加工、服务领域,在调解库存领域发挥你的作用来缩短周期,但是恰恰不是这样的,我觉得企业进入农业之后会拉长周期,这是企业自身的商业逻辑。

当企业做农业规模很大的时候,农业本身是很苦的事情,一个企业委托代理链条一层一层的,你怎么敢保证最终的生产者、劳作者和农民一样的用心尽力,农村都是老人、小孩没有青少年了,我们的这种农村的农户生存和经营将会更加的困难,所以从一定的道义,一定的伦理来讲,我觉得企业可能要克制自己的冲动,适度的集中应该是以家庭经营的能力来作为边界定义适度的。

我们讲三农,要把三农变五农,要加农企和农社,农企是带头作用,农业合作社是真正的生产单位,生产最基本的单元,农企要学会扶持农社,要学会和农社打交道。

第二个观点是农业产业链的龙头绝对不会是农业本身,因为我刚才讲到农业本身相应的困难,它的龙头只会在加工业或者是服务业的某个环节。所以要做龙头企业,不是你把整个产业链全部做完,你把企业化经营的思想放到里面去,我们看加工业,分农产品的加工,早期是短缺,所以第一阶段加工业比的是成本和质量,从农民来讲他看的是直接实际的效果来决定购买。到第二个阶段,竞争者和生产者很多,产品很同质化,所以这个时候大家比的是营销的能力,后来觉得不能忽悠,要搞产业链,要消化产能的增加以后带来的下游的推广问题。

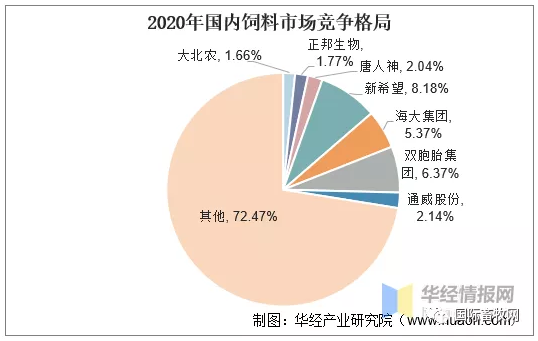

现在是第三个阶段是比服务,加工业要向服务靠拢,大家会注意在农产品的加工里面饲料是非常有特色的,他接种植业又推动养殖业。所以在这个环节里面,出现了大量的农业产业化的龙头企业,也有大量的企业家,在这个领域完成了原始的积累,使得它能向农业产业化更多的环节推演,这个是在加工业领域,加工业未来的发展会越来越像服务业演进。包括研发、品牌、商品开发、物流等等,这些都是服务业,服务的对象实际上对我们是有挑战的,我们有些服务是B2B,有些服务是B2C,所以在这个时候我们一定要搞清楚我们服务的本质是什么,我们服务的对象是什么,这个B的需求和C是完全不一样的,C的需求也和B不一样,我们的农户和养殖户,他是生产单位所以他是B,当他是生产单位的时候,他一定思考三个问题价格和成本,品质和供应的稳定性。2C是不一样的,作为消费者他要求更多的选择、让我看到更新的东西,让我更踏实,你的产品和服务对我的内心有一定的撼动。所以对于我们做农业服务业来讲,2B和2C差异很大,我们把我们的产品和服务要么放在2C上,要么放在2B上,你只有靠一头,才能在产业链里面核心环节发挥作用的企业,这是我的第二个观点。

我们看看这一横上面的三点,首先我想讲国际化,现在农业国际化的课题也比较多。我们讲国际化就是到国际上采购,我们和国际企业合作是国际化,我们到国际上建厂派遣我们的员工是国际化,我们搞国际收购也是国际化。在这个国际化的过程里面,大家会觉得商机很大,我们也要清醒的认识和看待一下,国际化可能是几种情况驱动,一种是市场有缺口,二是产能要溢出,三是资本要溢出推动我们做国际化。回过来我们看看中国真正的市场缺口是怎么样的,刚才我也听到了我们的数据,觉得未来缺口的压力是很大的。但是从我实践中的感受来讲,我对这方面的担忧好象没有那么紧张。

第一个是中国现在的口粮是安全的,刚才张司长讲到,现在中国老百姓人均口粮是400公斤,远远超过全球的平均水平,我们的口粮是安全的。我们粮食的压力是非口粮,最主要是畜牧业用粮,畜牧业带给我们的是什么需求,是中国人的动物蛋白的需求,现在中国人动物蛋白的供给量其实不低了,肉八千万吨,奶蛋三千万吨,人均量其实是不低的,有人在算,如果我们套法国数据的话,真正在他1500万吨里面,液体奶的消费只有10%,如果用这个数来算中国,中国的液体奶消费3000万吨就可以了,基本上就是我们现在这个量,所以它是结构问题,不简单是总量问题。包括我们来对表,人均肉食美国人是100多公斤,我觉得这是一种巨大的浪费和奢侈,也是对我们自身健康的摧残。

我们还有未来大量中产阶级的崛起和城镇化,其实我们还要看到一些结构问题,城镇化可能有老龄化做对冲,人均的消费量会增加,但是不会是巨大的弥漫的增加。这种缺口来自的地方,我觉得可能是几个地方,一个是结构化缺口,在国际分工里面,我们讲A国有一个张老三,他做产品一和产品二是五块钱成本,B国的李老四他做产品是两块钱的成本,A国该放弃的不是两个都放弃,他把第二个产品放弃,第二个产品相对比较劣势更加明显一些,这是国际分工的理论,所以一定会存在结构性的缺口。比如说我们的牛羊肉就应该出现结构性的缺口,这是正常的。

第二个缺口是质上的缺口,我们对自己食品安全信心不足。第三个缺口是价格差带来的假缺口,不是我们没有玉米,而是觉得外面的玉米品质更好、价格更低。所以在这个时候我们可能要重新的思考,我们对国际市场的资源需求究竟是从总量上的抗拒,还是主动的做结构性的调整。

回过头来讲,我们都讲新常态,我们粮食每年十一连增是不是常态。刚才红宇司长讲到习大大讲的五个新,要实现新的增长方法。过去我们十一连增,当然在生产关系的调解上下了很多工夫,政策好、天帮忙、人勤劳,但是很大程度上是大量的人员投入,食品安全哪里还有空间,中国就不是一个食品生产的国家了,在整个产业里面,增值最大的环节我们拱手让给外国人了,我们何必做这样的事情。为什么不利用现在比较好的国际环境和国际商贸的条件,主动的在结构上进行调整。我们把政策向口粮集中倾斜,把市场向非口粮放开,主动利用国际市场调节,让我们基础原料的价格下来,把增值的空间留给中国的农民和中国食品加工商,这个结构调整是需要我们特别思考的问题,而不是简单的来谈一定要增收。有可能我们会从农业的弱国转化为食品的强国,如果说我们要简单的把我们拉成农业的大国,最后一定是食品业的弱国。

我们要看到中国市场的力量,其实支撑我们的不仅仅是食品消费大国,也是食品制造大国,不管是承接东北亚,还是东盟自贸区,还是往东亚走,我们作为大区域市场中心国的位置其实是明显的,如果不利用这个战略机遇期,我觉得是很可惜的。我们应该让一些国际优秀的产品产能向中国来转移,因为他们没有什么增长,增长在我们这里,我们要利用市场换技术,成就我们这种食品生产大国的条件。

现在我们也有很多到国际上去开疆拓土的,很多去收土地,他们认为是收资源,认为收到土地就收到了农产品,收到保证我们粮食安全的基础了。其实农产业链的龙头绝对不是农业本身,土地是重要的,但是土地背后,土地所生产出来的农产品背后这一条价值链可能更重要。

我们讲一个简单的例子,全世界四大粮仓几乎没有到世界其他国家收购土地的,他们用的是其他的方法来控制农业产业链,所以抓住龙头也是我们走向国际化可能要思考的问题,不要简单的用过去做矿业这些理念来误导农业方面国际化的思路。

因为现在国际化也迈了一些步子,国际派遣派了五百个干部,派到国外16个国家,我们经营了38个农场,同时我们还加紧收购,我们在发达国家收购,因为考虑发达国家的商务环境比较好。有些地方资源禀赋不错,但是天时地利还需要人和。

第二个是金融化,不是说我们从实业转过去做投机,不是这样的。我们看看产融结合,为什么做产业的要做金融。第一个阶段是中国市场经济刚刚打开,只要你勤奋,有大量的市场空白等你填补,所以产能要扩大,在这个过程当中金融对你的支持跟不不上,所以让金融支持自己产能的扩张。第二阶段是一些企业有了一定的实力,他发现为了自己的财富和资产的安全需要做相应的资产配置,所以发现投资金融是很好的资产配置的方法,它的安全性、流动性很好。第三个阶段的产融结合,原来是为了产能的扩张,这个时候是为了产能的消化,因为有了这么大的产能,下游的消费者把你的产品顺利的节走,你会做消费者信贷等等。对于我们农业来说,金融化要特别解决第四个问题,就是真正的用金融来理顺你的价值链,过去我们老讲产业链,我不太相信全产业链。如果你的全产业链概念是自己投资包打天下的话,那是不可能的。在整个产业链上,我们用价值连比较好理解,价值链就是这个链条上所有的环节,他的价值实现方向是一个方向,这个就是协同产业。

但是我们看看现在在价值链上是一个方向吗?有的人赚的是波段利润,你到了沃尔马、家乐福他赚的不是商业利润,他赚的是帐期,加工者不去加工利润,商业的不去追求商业利润,这怎么可能是一个健康的商业链或者是健康的价值链。中间的环节为什么导致大家的价值选择方向不一致了,因为我们没有强大的供应链金融。所以金融对理顺产业,理顺价值链有很大的作用。我们在农村做担保公司,我们做保底公司,做这样一些探索和试点。

所以我觉得为了推进我们产融结合到新的高度,龙头企业应该积极来探索和尝试,因为龙头企业有品牌,有和银行打交道的经验的能力,有对客户的黏性,所以在这个方面努力。过去的农村金融也是金融机构到了农村,但是金融服务完全不到农户,因为他觉得到农户成本高、风险大,最后导致对整个产业链的损害,他大量的流动性非常投放到生产,投放到分散的生产环节。我觉得对农村金融不是把金融机构到农村就可以了,有可能你推去了反而对农业有伤害。

龙头企业做金融的时候一定要高度重视风险管理,而很多风险管理是我们做企业的时候,我们不会去识别,不会去控制和把握的,在这个方面一定要有专业风险管理的意识。

第三个是电商化,电商使得你早期收集客户的成本高,它有云可以共享数据,上下游整体运营效率的提升,信息对称使得你定单生成和管理的方式跟过去不一样了。所以电商对于我们产业是很好的东西,是把过去我们小小散乱、复杂这些方面进行整理,但是传统的未来在电商,电商的未来一样在传统,如果说电商不能对价值链本身提供一些在环节上改进的点,电商本身的生存也会比较困难。所以我个人的看法如果是简单的B2C是没有出路的,只有做到O2O再加上C2B2B,这样才会有出路,而这个O2O里面蕴含了大量传统的思想。这么多年的农产品经营,不管是产品安全的检测,快速的分销,产品的设计和开发,帮助产品进行一定的品牌化,其实都有很好的积累。而且和下游的餐饮企业、生鲜超市都有很好的物流经验和基础,这些都是传统,传统要向电商改造,如果说我们电商没有传统基础的话可能也在白白的烧钱。

所以未来得新农人,新的环境一定是新老土豪把手言欢,才能共同把这个产业做好的基本条件,谢谢各位。