猪抗病育种研究进展

发布: 2010-04-03 | 作者: 佚名 | 来源: 搜集

高产目标通常导致猪抵抗性降低。同时猪场疾病,特别是病毒性传染病,严重威胁猪的健康。尽管预防接种发挥了重要的防治作用,但未能完全控制和消灭传染病的流行。从长远来看,采用遗传学方法从遗传本质上提高猪对病原的抗性,开展抗病育种具有治本的功效。 20世纪30年代,就有学者报道了不同鸡品种对马立克氏病敏感性存在差异,并在随后的一段时期内对猪或其它畜禽抗病有种进行了较为系统的研究,随着免疫学和生物制品学的发展,大部分传染病都通过预防接种得到了有效的控制,使抗病有种受到一定的冷落。80年代以来,随着分子生物学和基因工程技术的发展,为抗病有种提供了新的思路,也使人们重新重视对抗病育种的研究。

1 抗病力的遗传基础 病原体在传染过程中,会遇到3道防御机制,即上皮防御机制、非特异性防御机制和特异性防御机制。当个体受到病原体侵染时,会调动这3方面的防御机制加以抵抗。猪是否发病取决于侵染和防御机能相互作用的结果,防御机能加强的猪便表现出自然抗病力。抗病力按遗传基础的不同可分为特殊抗病力和一般抗病力。特殊抗病力是指猪对某种特定疾病或病原体的抗性,这种抗性主要受一个主基因位点控制,也可程度不同地受其它位点(包括调控子)及环境因素影响。,现有的研究结果表明,特殊抗病力的内在机理在于宿主体内存在或缺少某种子分子或其变体,这种分子有以下作用:①决定异体识别及特异性异体反应在;②决定病原体的特殊附着力;③病原体进人体内后在体内增殖,决定能否导致宿主发病。一般抗病力不限于抗某一种病原体,它受多基因和环境的综合影响,病原体的抗原性差异对一般抗病力影响极小,甚至根本没有影响,这种抗病力体现了机体对疾病的整体防御功能。如鸡的mhc与马立克病、球虫病及罗斯肉瘤等病的抗性和敏感性有关。

1.1 mhc与抗病性主要组织相容性复合体(major hlstocompatiblllty complex, mhc)是与抗病性和免疫应答密切相关的一组基因群,编码细胞表面特异性蛋白,存在于所有较高等的动物中。mhc编码3类基因,这些基因在常染色体上紧密连锁形成单倍型,呈常染色体共显性遗传。 猪的mhc(命名为sla)位于猪的7号染色体上(warner,1987),包括1型和ⅱ型基因,其中1型基因具有极强的多态性。sla复合体与免疫应答密切相关,roths。hild等(1984)证实,美国5个猪种对支气管败血巴氏杆菌的免疫应答处于sla的控制下。mallard等(1989)在nih 型猪中发现,sla基因型dd、dg和ss个体对绵羊红细胞、母鸡蛋白溶菌酶和合成肽(t,g)-a-l是强应答者。在疾病抗性方面,tissot。等(1989)发现遗传性皮肤恶性黑瘤与sla复合体有关。renard等(1985)发现腹泻造成的断奶前死亡率与sla的单倍型类型有关。此外sla的不同单倍型对寄生虫的抗性也存在类型差异(lunney等,1988)。warner(1991)比较完整地列举了与疾病的联系以及sla复合体的结合和功能,lunney等(1998)及valman等(1998)又对此进行了更新。

1.2 抗病主基因 特殊抗病力由对某种疾病或病原体具体特定抗性的主基因控制,识别此类特定的抗病基因对抗病育种具有重大的意义,不仅可以直接进行主基因选择抗病育种,而且可进一步进行转基因动物的培育。研究得较清楚的是猪大肠杆菌k88和f18受体基因。 新生仔猪腹泻是由于k88菌株的细胞表面抗原附着在小肠粘膜上皮细胞表面相应的受体所引起,此菌与受体接合大量增殖,释放肠毒素而导致腹泻,缺乏k88受体的仔猪能抗k88附着,从而能抗腹泻(sellwood,1975)。k88受体基因定位于猪的13号染色体上(rothschild,1992),其受体的有无受一对等位基因s与s控制,有受体(s)对无受体(s)完全显性,呈孟德尔遗传。k88阳性猪的频率在世界各国都很高,如澳大利亚k88阳性猪占所研究的大白和长白猪群体的88%(sondgrasss等1981),而中国地方猪k88受体频率非常低,具有天然的抗病性(chappuls,1984).bertschinser(1983)发现断奶前后的仔猪水肿病是f18菌株与细胞表面受体结合释放肠毒素而引起的,缺乏f18正常受体的仔猪能抗腹泻和水肿病。f18受体基因定位于猪的6号染色体,并与血型抑制因子s、红细胞酶系统及氟烷基因紧密连锁,表达为能与f18粘附素结合的受体基因为敏感性基因,呈显性遗传,反之则为抗性基因,即隐性遗传(vogeli等,1992)。vogeli(1997)又用候选基因法和连锁分析法研究了定位于6qll区段的a(1.2)盐藻糖基转移酶基因futi与futz可作为控制f18粘附的1个候选基因。除此以外与抗病性有关的主基因和定位于13q31区段的e.colt f4受体基因,也与猪的腹泻有关。

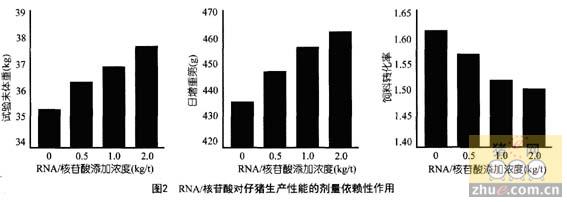

1.3 抗病力、免疫应答与生产性状的关系 抗病力、免疫应答能力和生产性能之间关系的实验证据还很缺乏,结果也不一。vander等(1983)对高生产率的选择提高了对马立克氏病的易感性,lamont等(1989)却发现马立克氏病和产蛋性能间的关系呈负相关。在猪中,meeker等(1987)发现生长率与接种了支气管败血巴氏杆菌商品疫苗或伪狂犬病毒疫苗后的免疫应答呈负相关;具有肠道k88受体的猪生长较快,饲料利用率较优(edfors等,1986)。猪的sla与多种生产性状均有连锁(warne等,1991; lunney,等 1998),这些结果同猪的sla与生长、背源和繁殖性状间的联系多呈正相关,所以sla基因应该是今后抗病育种的首选基因。mallard等(1998)在经过8代选择形成的猪高免疫应答(h系)和低免疫应答(l系)品系中发现h系比l系早10d达到上市体重。

2 抗病育种 猪在多种疾病方面存在遗传差异,从长远来看,在猪选育过程中开展抗病育种认遗传素质上提高对病原的抗性,并结合免疫接种来控制猪的疾病。现在开展抗病育种的方案有,①在自然疾病环境或人工环境下对生产性状进行选择,这样可选择相应的抗病性状(ahlborn-breier等,1990)。但该方法忽略了生产性状和抗病性状的相关性,一些生产性状和抗病性状间的相关系数很小,甚至呈负相关。②将抗病性状作为多性状育种对象的一部分,即将其合并到综合育种值中作为育种选择的依据(warren等,1990)。但缺点是难以对任何抗病性状的经济权重进行定义,同时随着性状数b的增加,选择进展将会减少。

2.1.1 根据记录进行直接选择 该法具有直观、准确等优点,对猪群的生产没有影响,缺点是猪群发病才能选择。抗病选择的效果值得怀疑。常规方法是直接对育种个体、同胞和后裔进行攻毒选择。这种方法的缺点是育成费用太高(取决于疾病攻击的程度),同时会直接影响猪群的生产。在该育种方案的早几个世代,一定程度的疾病控制是必须的,因为在这时候选个体的自我保护是有限的,鉴于性能测定准确性较差,barker等,1990将blup法用于性能测定。针对同胞和后裔测定的困难,研究者提出对候选个体克隆进行攻毒试验,这种方法准确性较高,对生产没有影响,抗病选择效果明显。但因其大量克隆,育成代价很高。

2.1.2 难以克服的缺点 ①疾病性状的遗传力较低,且部分性状是阈性状,直接选择的准确性差;②后商测定难度大,世代间隔长;③有些疾病性状呈杂合阳性,有的甚至不表现特定特征,难以进行准确选择;④难以确定不同疾病所攻击的程度和标准;⑤有些抗病性状和生产性状存在负相关,难以进行选择。

2.1.3 抗病力的间接选择 鉴于直接选择存在的困难,许多学者尝试对抗病育种进行间接选择,近年来的间接选择方法见表2。免疫应答和体外试验作为一种抗病选择的间接指标,早期的研究集中在小鼠(biozzi等,1980)和家禽中(lamout等,1990)。猪免疫方面buschmann等(1974;1980)分别用绵羊红细胞和半抗原(dnp-hapten)作为抗病物质,揭示了在种间和品系间的重要差异。rothschild等(1984)用支气管败血巴氏杆菌商品疫苗和伪狂犬病毒疫苗进行接种,其结果在种间和品系间差异显著;其免疫应答呈低到中等遗传力(0.05~d.52)。edfors等(1985)对2种ecoli抗原的免疫应答也处于中等遗传,其遗传力为0.29~0.45。 </p><p> 2.2 遗传标记辅助抗病育种 定位与抗性性状紧密连锁的dna分子标记,通过间接对标记选择,而达到抗病选择的目的,这种方法主要是确定抗病性状的遗传标记。

2.2.1 标记辅助选择(mas)典型例子是鸡的马立克氏病与mhc的关系,b19抗性,而b20易感,可间接通过选择b21纯合个体而培育该病抗病群。因其实施简单,准确性较高,成本低,可进行早期选择,是当前有种中较实用的方法。采用标记辅助blup法可进一步提高准确性,加快遗传进展。目前,应用于猪mas的遗传标记主要有①mhc单倍型:mhc作为分子标记进行辅助选择,可同时对多种疾病进行选择,对一般抗病力选择效果较好。另外,mhc与多种生产性状均有连锁,可望在提高抗病力和免疫力的同时使生产性能得到提高。②futi标记:vogeli等(1997)对该基因进行了pcr-rflp分析,并结合细菌肠粘附试验发现该基因的307位点具多态性,且与f18受体位点存在高度连锁不平衡,307位点产生由g—a的突变,从而使a基因失去了 1个hin6互酶切位点,产生3种不同的条带特征,aa基因型猪表现为抗性,gg基因型表现敏感。meijerink(1997)以此标记,用250头瑞士大约克、杜洛克、汉普夏、皮特兰等种猪进行基因型测定,依据测定结果通过适当的选配实施了抗性育种。美国ars买下此成果并大规模产业化,且于1999年7月宣布在大约克中育成该病的抗性猪。

2.2.2 标记辅助渗入(mai) 利用途径有:①利用遗传标记进行目的基因渗入;②利用遗传标记选择背景基因型。比利时的hanset等(1995)通过检测与ryri紧密连锁的葡萄糖酸异构酶(gpi)位点,将大白猪氟烷阴性基因渗入到皮特兰中,并经3次回交,获得氛烷阴性皮特兰品系。利用mai可用中国地方猪(抗逆性强)精确改良国外种猪,同时保护外种猪的优良特性。

2.2.3 直接进行主基因选择 针对某一特定疾病,弄清抗病基因及遗传机制,直接对抗病主基因进行基因型选择的效果最理想。以核酸探针为基础,采用分子杂交和荧光自显影的方法,可特异性快速安全识别抗性主基因。如对猪k88抗性基因8的标记和选择,就可以鉴别出隐性统合体ss公猪,利用它们就可以繁育出对k88具有抗性的后代。英国研究者发现阴性和阳性基因之间的差异只在于同一位置的3个碱基不同,据此研制出dna探针试剂仅需少量血液就可准确地检出应激敏感猿。

2.3 进行转基因工程抗病育种 从二十世纪80年代开始,人们尝试进行转基因工程抗病育种,依据抗性基因转移到动物体的部位,可将其分为2类;①核酸免疫,将外源基因注射到动物体细胞内,使其在体细胞内表达并获得抗性,这种抗性不能通过世代交替而延续。②转基因动物,将部分内源基因或个体重组基因的克隆片段转移到动物体内得以整合表达,以产生有新的遗传特征或性状的动物,并能将新的遗传信息稳定传递给后代。较有价值的候选基因包括干扰素基因、干扰素受体基因。抗流感病毒基因、反义核酸、mhc基因、核酶、病毒衣壳蛋白基因和病毒中和性单克隆抗体基因,这些基因的克隆片段可通过细胞显微注射、精子载体法、胚胎干细胞组建、体细胞克隆和逆转录病毒载体法等基因方法重组于猪的细胞内获得表达,使猪的抗病功能增强,培养特定的抗病猪群。现在已培育成功流感病毒(mx)的转基因猪。我国已将核酸抗猪瘟育种列入“863计划”,并成功获得转移抗猪瘟病毒核酶的转基因兔。

2.4 开展抗病育种的困难和存在问题 ①抗病性的遗传机制非常复杂且受环境影响较大。②病微生物的遗传特性及与宿主动物的相互关系也十分复杂。③抗病性或易感性指标难以测定,且缺乏进行间接选择的可靠标记。④病原微生物变异迅速,易形成能克服抗病猪的变异品系。⑤抗性与生产力性状之间存在负相关,不同疾病间也存在颉颃性。③世代间隔较长,必须经长期选择。

3 展望 由于很多因素限制了常规育种方法在抗病育种中的应用,采用遗传标记辅助育种和转基因抗病育种将是今后有种的主要方向。其中sla基因将会是主要的候选基因。 目前,与猪抗病有关的数量性状(qtl)基因定位研究得较少,且抗性基因的鉴定、分离和克隆技术都有待完善。所掌握的与抗病性状基因连锁的遗传标记也较少,且缺乏可靠的遗传标记。转基因抗病育种,不仅在外源基因的选择和分离、基因的导入技术等方面还需进行大量的探索性工作。而且转基因猪在安全性、生态学和伦理学方面尚面临许多问题。但随着分子生物学和基因工程技术的进一步发展以及抗病有种潜在的巨大经济效应,将会使抗病育种成为21世纪猪育种的一个热门领域。