调结构 凝聚农牧业发展之力

发布: 2016-05-27 | 作者: 佚名 | 来源: 转载

内蒙古美丽乡村迈步农牧业现代化系列报道之四

赤峰市“1571”工程实施后,高效节水种植面积突破700万亩,农牧业综合机械化率和农畜产品加工转化率分别提高12个和3个百分点。2016年赤峰市人民政府工作报告中总结“十二五”发展时的这组数字,彰显赤峰市农牧业结构调整正在悄然发生变化。

“15是500万亩的膜下滴灌玉米田地,它解决了节水问题和高产问题,原来的田地充分浇水亩产量达到650公斤左右,膜下滴灌可以使玉米增产到950—1000公斤,这就是产量提升的问题;通过科技使浇水量从260立方米降到了60立方米,人工从过去的3个劳动力降到了2个劳动力,省工、省时、省水、高产,既保护了生态,又转变了生产方式。”脱口而出的数字,让记者感受到眼前这位赤峰市委书记毕力夫对“1571”工程的重视。而7个1则是将谷子、马铃薯、大地蔬菜、生态经济林滴灌发展100万亩,新增人工种草喷滴灌100万亩,以及年出栏优质肉牛100万头只,累计发展设施农业100万亩。

农牧业结构调整的初步尝试

初夏的阳光明媚,照在毕力夫的办公室里。“这是一个量的提升,‘1571’工程让原来的传统农业从低产提升到高产。”毕力夫表示。

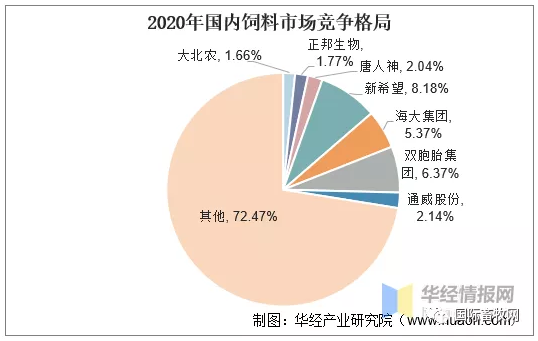

毕力夫的话也得到了数字的验证。中国经济时报记者从赤峰市农牧业局了解到,“十二五”期间,通过实施“1571”工程,赤峰市连续四年粮食产量超过百亿斤,规模以上粮食加工企业158家,年销售收入100亿元以上;家畜存栏达到2285万头(只),肉类加工企业84家,年销售收入80亿元以上;蔬菜加工企业29家,年销售收入15亿元以上;饲草饲料加工企业60家,年销售收入50亿元以上;乳产品加工企业6家,年销售收入10亿元以上;种养大户达到10.4万户,家庭农牧场800多个,农牧民专业合作社1.5万家。

赤峰市水利局农牧水利科陈力钧向中国经济时报记者介绍,十年九旱,对于极度缺水的赤峰市,500万亩的膜下滴灌意义非凡。5年发展建设的实践证明,膜下滴灌高效节水工程充分显现出 “省水、省力、省钱,增产、增收、增效”的效果。经综合测算,平地玉米膜下滴灌比管道灌溉亩均节水100—120m3,节电费30—40元,亩均增产200公斤;坡地玉米膜下滴灌亩均增产532公斤。通过玉米膜下滴灌工程的建设实施,全市粮食实现了稳产增产,2012年赤峰市粮食产量首次突破100亿斤,达到100.02亿斤,使赤峰市跨入粮食产量百亿斤行列。

毕力夫告诉中国经济时报记者:“1571”工程是赤峰市针对农牧业结构调整的初步尝试,它为下一步农牧业产业化发展打下了一个基础,产量的提升包含了科技、新的理念,总体来说还是一个量的改变,“十二五”的5年实施的“1571”工程对赤峰市具有非常重要的意义。

农牧业可持续性高产

在“1571”工程中,100万亩经济林经过5年的发展,成为赤峰市农民增产增收的有效方法之一。赤峰市林业局吕景辉是治沙管理站的站长,他告诉中国经济时报记者:赤峰市现有经济林102.34万亩,其中46.95万亩是“十二五”时期新发展的,已经形成了以元宝山区、松山区、林西县等为重点的设施林果业产业,而经济林合作社在赤峰市经济林发展中的重大作用,几乎60%的经济林工程都有合作社工作人员的身影。

宁城县小城子镇柳树营子村位于小城子镇北部,全村540户,2050口人,全村耕地面积4700亩,其中山坡地占总面积的2/3以上,林地荒山等4000亩。柳树营子村根据本村荒山、坡地较多的特点,聘请技术人员实地规划、设计,开始栽植果树,发展林果产业,变荒山、坡地劣势为经济优势,发挥生态效益。至今,全村已发展标准果园1600亩,栽植寒富苹果、红南果梨、寒红梨等优质果树10万余株,建成了以林果品为主导产业的山区新村。在发展过程中,柳树营子村白银江、宁凤林等人发起成立了 “宁诚县小城子百氏兴林果专业合作社”,合作社负责果树生产过程中的技术服务,定期举办果树生产技术培训班,重点培训技术骨干,统一生产资料调配、产品销售等。经过三年多的运作,合作社的作用得到了果农的认可,逐渐影响到本镇其他村以及其他乡镇,合作社成员由成立时只有本村15户果农参加发展到现在包括本县汐子镇、大明镇、甸子镇、大双庙镇、三座店乡、大城子镇以及辽宁省建平县叶柏寿镇等11个镇26个村126户果农加入到合作社中来。注册入股资金由成立时的2.07万元扩展到35.98万元,所产果品通过了国家无公害产品认证,同时注册了“柳园”商标。

综合 “十二五”期间实施的“1571”工程,虽然为赤峰市农牧业现代化发展、农牧业产业化调整打下了良好的基础,但毕力夫也坦言:“1571”工程在实施后也总结出许多问题。首先500万亩地膜下滴灌玉米面积每年都在减少,截止到目前还不到300万亩,无法长久巩固;第二个问题100万亩的紫花苜蓿实际上是86万亩,7个100中有部分还没有达到。为什么存在这些问题?毕力夫告诉中国经济时报记者:在“1571”工程实施过程中,很多的机制没跟上,以500万亩膜下滴灌为例,项目资金到位就开始推广,没有考虑农牧民后期的维护成本;其次是认识没有上去,农牧业合作组织没有发挥效益,没有和企业结合起来;第三是市场和农牧业没有有机地结合,单位亩产效益没有提高,没有跟现代一、二、三产联动,产品没有跟市场结合起来;第四是没有跟农牧业产业结构转型结合起来,一粮独大、一畜独大依然没有得到有效的改善。这些问题直接导致农牧民收入没有得到大幅提高,农牧民积极性就不会增高,所以项目就没有可持续性。

赤峰市“1571”工程实施后,高效节水种植面积突破700万亩,农牧业综合机械化率和农畜产品加工转化率分别提高12个和3个百分点。2016年赤峰市人民政府工作报告中总结“十二五”发展时的这组数字,彰显赤峰市农牧业结构调整正在悄然发生变化。

“15是500万亩的膜下滴灌玉米田地,它解决了节水问题和高产问题,原来的田地充分浇水亩产量达到650公斤左右,膜下滴灌可以使玉米增产到950—1000公斤,这就是产量提升的问题;通过科技使浇水量从260立方米降到了60立方米,人工从过去的3个劳动力降到了2个劳动力,省工、省时、省水、高产,既保护了生态,又转变了生产方式。”脱口而出的数字,让记者感受到眼前这位赤峰市委书记毕力夫对“1571”工程的重视。而7个1则是将谷子、马铃薯、大地蔬菜、生态经济林滴灌发展100万亩,新增人工种草喷滴灌100万亩,以及年出栏优质肉牛100万头只,累计发展设施农业100万亩。

农牧业结构调整的初步尝试

初夏的阳光明媚,照在毕力夫的办公室里。“这是一个量的提升,‘1571’工程让原来的传统农业从低产提升到高产。”毕力夫表示。

毕力夫的话也得到了数字的验证。中国经济时报记者从赤峰市农牧业局了解到,“十二五”期间,通过实施“1571”工程,赤峰市连续四年粮食产量超过百亿斤,规模以上粮食加工企业158家,年销售收入100亿元以上;家畜存栏达到2285万头(只),肉类加工企业84家,年销售收入80亿元以上;蔬菜加工企业29家,年销售收入15亿元以上;饲草饲料加工企业60家,年销售收入50亿元以上;乳产品加工企业6家,年销售收入10亿元以上;种养大户达到10.4万户,家庭农牧场800多个,农牧民专业合作社1.5万家。

赤峰市水利局农牧水利科陈力钧向中国经济时报记者介绍,十年九旱,对于极度缺水的赤峰市,500万亩的膜下滴灌意义非凡。5年发展建设的实践证明,膜下滴灌高效节水工程充分显现出 “省水、省力、省钱,增产、增收、增效”的效果。经综合测算,平地玉米膜下滴灌比管道灌溉亩均节水100—120m3,节电费30—40元,亩均增产200公斤;坡地玉米膜下滴灌亩均增产532公斤。通过玉米膜下滴灌工程的建设实施,全市粮食实现了稳产增产,2012年赤峰市粮食产量首次突破100亿斤,达到100.02亿斤,使赤峰市跨入粮食产量百亿斤行列。

毕力夫告诉中国经济时报记者:“1571”工程是赤峰市针对农牧业结构调整的初步尝试,它为下一步农牧业产业化发展打下了一个基础,产量的提升包含了科技、新的理念,总体来说还是一个量的改变,“十二五”的5年实施的“1571”工程对赤峰市具有非常重要的意义。

农牧业可持续性高产

在“1571”工程中,100万亩经济林经过5年的发展,成为赤峰市农民增产增收的有效方法之一。赤峰市林业局吕景辉是治沙管理站的站长,他告诉中国经济时报记者:赤峰市现有经济林102.34万亩,其中46.95万亩是“十二五”时期新发展的,已经形成了以元宝山区、松山区、林西县等为重点的设施林果业产业,而经济林合作社在赤峰市经济林发展中的重大作用,几乎60%的经济林工程都有合作社工作人员的身影。

宁城县小城子镇柳树营子村位于小城子镇北部,全村540户,2050口人,全村耕地面积4700亩,其中山坡地占总面积的2/3以上,林地荒山等4000亩。柳树营子村根据本村荒山、坡地较多的特点,聘请技术人员实地规划、设计,开始栽植果树,发展林果产业,变荒山、坡地劣势为经济优势,发挥生态效益。至今,全村已发展标准果园1600亩,栽植寒富苹果、红南果梨、寒红梨等优质果树10万余株,建成了以林果品为主导产业的山区新村。在发展过程中,柳树营子村白银江、宁凤林等人发起成立了 “宁诚县小城子百氏兴林果专业合作社”,合作社负责果树生产过程中的技术服务,定期举办果树生产技术培训班,重点培训技术骨干,统一生产资料调配、产品销售等。经过三年多的运作,合作社的作用得到了果农的认可,逐渐影响到本镇其他村以及其他乡镇,合作社成员由成立时只有本村15户果农参加发展到现在包括本县汐子镇、大明镇、甸子镇、大双庙镇、三座店乡、大城子镇以及辽宁省建平县叶柏寿镇等11个镇26个村126户果农加入到合作社中来。注册入股资金由成立时的2.07万元扩展到35.98万元,所产果品通过了国家无公害产品认证,同时注册了“柳园”商标。

综合 “十二五”期间实施的“1571”工程,虽然为赤峰市农牧业现代化发展、农牧业产业化调整打下了良好的基础,但毕力夫也坦言:“1571”工程在实施后也总结出许多问题。首先500万亩地膜下滴灌玉米面积每年都在减少,截止到目前还不到300万亩,无法长久巩固;第二个问题100万亩的紫花苜蓿实际上是86万亩,7个100中有部分还没有达到。为什么存在这些问题?毕力夫告诉中国经济时报记者:在“1571”工程实施过程中,很多的机制没跟上,以500万亩膜下滴灌为例,项目资金到位就开始推广,没有考虑农牧民后期的维护成本;其次是认识没有上去,农牧业合作组织没有发挥效益,没有和企业结合起来;第三是市场和农牧业没有有机地结合,单位亩产效益没有提高,没有跟现代一、二、三产联动,产品没有跟市场结合起来;第四是没有跟农牧业产业结构转型结合起来,一粮独大、一畜独大依然没有得到有效的改善。这些问题直接导致农牧民收入没有得到大幅提高,农牧民积极性就不会增高,所以项目就没有可持续性。